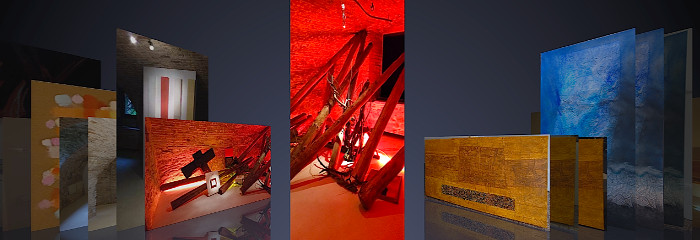

Multipersonale d’arte. SOGNARE IL FUTURO, 7-23 ottobre 2022

a cura di Gino Prandina

Salone espositivo dell’Antica Filanda

Mirta Caccaro

Paolo Bortoli

Elia Inderle

Roberto Lanaro

Gino Prandina

Giuseppe Vencato

Via Roma Sovizzo – Con il patrocinio del Comune di Sovizzo (VI)