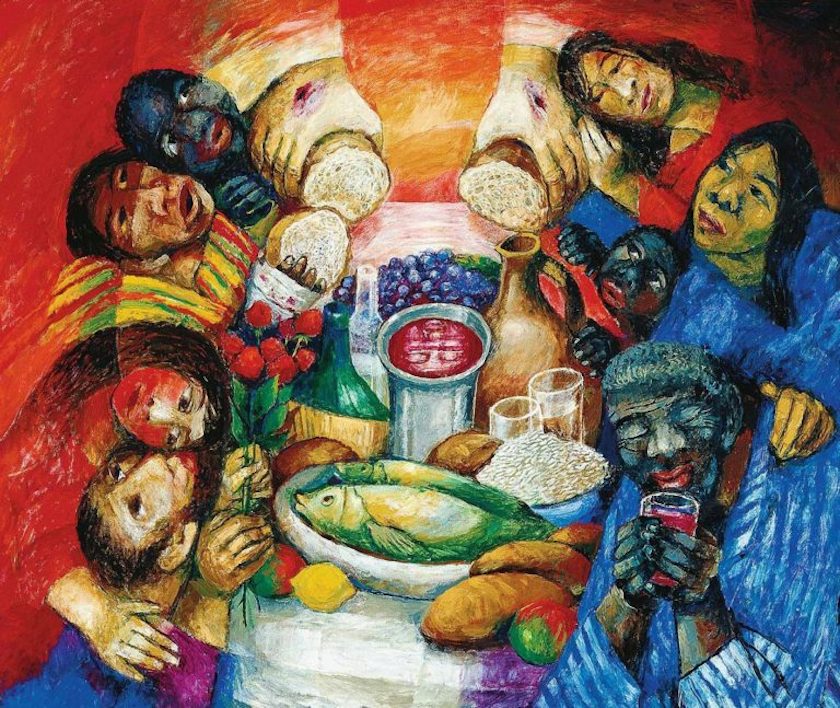

Sieger-Köder, La Comunione eucaristica con gli esclusi, 1996.

L’arte

Sieger-Köder, pittore (1925-2015), durante la seconda guerra mondiale combatté e patì la prigionia. Tornato, frequentò l’Accademia d’Arte a Stoccarda fino al 1951. Studiò filologia inglese all’università di Tubinga. Dopo 12 anni d’insegnamento di arte e di produzione artistica, Köder si preparò al sacerdozio, e fu ordinato nel 1971.Nel suo ministero c’è sempre stato un reciproco influsso fra il sacerdote e l’artista: usava lea pittura come Gesù usava le parabole, e rivelava la profondità del messaggio cristiano attraverso le metafore, spargendo luce e colore sulla vita e sulla storia umana. Il suo modo di fare arte, pregno del dramma vissuto personalmente nella guerra e nell’orrore dell’Olocausto, si espresse mediante la pittura simbolica, un linguaggio che non descrive le cose come apparentemente si vedono, ma allude senza esplicitamente dire. Nell’opera qui riprodotta, i cinque pani e i due pesci – in primo piano – ricordano il «segno» di Gesù narrato da Giovanni (cap. 6) quando, di fronte alla necessità di sfamare la folla che seguiva il Maestro, Andrea segnalò la presenza d’un ragazzo che aveva con sè la merenda. «Allora Gesù prese quei pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano»”. L’artista raffigura i differenti invitati attorno alla mensa di Gesù ma il suo corpo non si vede, se non le mani con le stimmate. Il suo volto è riflesso sul vino-sangue della coppa. A destra una donna si appoggia sulle mani di Gesù per trovare sostegno e conforto, come esprime il volto disteso. Un ragazzo sotto di lei si aggrappa al tavolo per vedere che cosa sta accadendo, e rivolge gli occhi a Gesù. Un uomo con l’abito a strisce dei prigionieri nei campi di concentramento beve, assorto, la coppa datagli dal Cristo. Ricordiamo le parole dell’agonia: “Padre, se è possibile si allontani da me questo calice, ma non la mia ma la tua Volontà sia fatta!”.

A sinistra due innamorati hanno ricevuto dal Cristo il pane eucaristico e contemplano l’incredibile comandamento dell’amore: «amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi» (15,12), e insieme tengono in mano alcune rose rosse fiorite. Il rosso dei loro volti è lo stesso colore della veste di Gesù, ad indicare la loro partecipazione-vocazione alla missione d’amore del Grande Sposo. Quel pane spezzato e distribuito è segno del Pane del Cielo che è Lui. «Io, Gesù, ti seguo preoccupato di che mangiare, bere, vestire. Ma tu hai detto che ad ogni giorno basta il suo affanno. E San Francesco godeva di vestirsi come i gigli del campo (Mt 6,24-34). Eppure, la Manna è un pane che scende dal cielo. Il pane quotidiano è un pane che scende dal Cielo per il nostro sostentamento, ma io credo che sia solo opera delle mie mani. Se solo abbandonassi l’uomo vecchio con la condotta di prima, secondo la verità che è in te, Gesù, allora la richiesta del pane che perisce sarebbe azione di grazie a Te per le Tue opere, Signore, gustandolo con gioia e letizia in attesa che Tu venga» (S. Koder).

Intro

Il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, è Cristo-cibo, corpo dato e sangue versato per sostenere la nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo fisico agisce sempre, come il soggetto stesso non lo sa: si trasforma in carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, che mi invita a lasciar trasformare la mia vita nella sua.

L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: con timore e tremore possiamo affermare “Qui c’è il Signore!”. Eppure Dio ci ama, fino a farsi nostro cibo e bevanda per comunicarci la sua vita divina, farci vivere la sua vita di amore. L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un evento accaduto duemila anni fa. È piuttosto una “scuola di vita”, una proposta di amore che coinvolge totalmente: disponibili ad amare il prossimo, fino a dare la vita per gli altri. Secondo l’esempio che Gesù ci ha lasciato.

Il vangelo

Lc 9,11-17 Tutti mangiarono a sazietà.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Le parole (E.Ronchi)

Partecipare al Corpo e al Sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo (Leone Magno). Dio è in noi: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. L’uomo è l’unica creatura che ha Dio nel sangue (Giovanni Vannucci), abbiamo in noi un cromosoma divino.

Gesù parlava alle folle del Regno e guariva quanti avevano bisogno di cure. Parlava del Regno, annunciava la buona notizia che Dio è vicino, con amore.

E guariva. Il Vangelo trabocca di miracoli. Gesù tocca la carne dei poveri, ed ecco che la carne guarita, occhi nuovi che si incantano di luce, un paralitico che danza nel sole con il suo lettuccio, diventano come il laboratorio del regno di Dio, il collaudo di un mondo nuovo, guarito, liberato, respirante.

Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, pratico: date.

Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13). Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque pani, un pane per ogni mille persone: è poco, quasi niente.

Ma la sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso, che passa di mano in mano, diventa sufficiente; che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, voracemente, il proprio pane, ma nel condividerlo, spartendo il poco che hai: due pesci, il bicchiere d’acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po’ di tempo e un po’ di cuore. La vita vive di vita donata.

Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti divorzi. Nessuno escluso.

La Chiesa sia così: capace di insegnare, guarire, dare, saziare, accogliere senza escludere nessuno, capace come gli apostoli di accettare la sfida di mettere in comune quello che ha, di mettere in gioco i suoi beni. Se facessimo così ci accorgeremmo che il miracolo è già accaduto, è

in una prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.

La teologia (H.U. von Balthasar)

1. «Gesù alzò gli occhi al cielo, benedisse i pani e li spezzò». Il mistero della festa odierna è, come tutte le grandi feste dopo la Pentecoste e la Trinità, triplice. Il Vangelo lo raffigura anzitutto nell’immagine della moltiplicazione dei pani. Questa non è un atto magico di Gesù; per realizzarla, egli alza gli occhi al cielo verso il Padre suo, in un gesto insieme di preghiera e di ringraziamento (eucharistia): «Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito» (Gv 11, 41), la sua auto-prodigalità nei pani sarà un segno di quanto interamente l’amore del Padre dona il Figlio suo al mondo. Poi egli benedice il pane, perché il Padre ha lasciato tutto al Figlio, anche di distribuire la benedizione del cielo. Gesù spezza il pane: il che allude a un tempo al suo proprio frangersi nel dolore, come all’infinita moltiplicabilità del suo dono, che lo Spirito Santo realizzerà in tutte le celebrazioni dell’eucaristia, e in tal modo è visibile nel simbolo che l’amore unitrino si rende presente nella dedizione eucaristica di Gesù.

2. «Questo è il mio corpo per voi». Nelle sobrie parole dell’istituzione, che la seconda lettura riproduce, sta nascosta la pienezza inesauribile della dedizione divina di amore. Come se venisse sollevata una pietra, per scaturire senza fine una sorgente. Paolo riferisce soltanto ciò che ha saputo dai primi discepoli, non avrebbe osato aggiungere qui una parola propria. Il contesto dell’azione di Gesù nella «notte in cui egli venne consegnato» è essenziale: è in ultima analisi il Padre che lo consegna, sulla croce per gli uomini e nell’eucaristia, egualmente per noi. Per questo Gesù pronuncia la preghiera di ringraziamento: perché il Padre fa questo e perché egli stesso può farlo insieme a lui e perché lo Spirito lo realizzerà incessantemente. Il pane spezzato, che è egli stesso, non solo lo distribuisce, ma dona a quelli che lo ricevono come adempimento supremo dell’amore il comando e il potere di ripeterlo essi stessi. Non distinto dalla sua dedizione, ma «in sua memoria», affinché così il suo dono non diventi mai una cosa passata a cui poi si ripensa, ma rimanga sempre presenza nuova, per la quale alzando gli occhi si ringrazia il Padre e in nome del Figlio nella forza dello Spirito Santo si spezza e si gusta il pane. Lo spezzare del pane eucaristico è inseparabile dallo spezzarsi della vita di Gesù in croce: così ogni celebrazione eucaristica è «annuncio della morte del Signore» per noi. Paolo non ha bisogno di menzionare la risurrezione, poiché essa si trova ovviamente nel fatto che il morire di allora può diventare presenza solo se questo morire era già un’opera della vita dell’amore supremo.

3. «Melchisedek portò fuori pane e vino». I gesti del re di Salem restano per ebrei e cristiani un archetipo altamente significativo. Giacché lungo tempo prima che in Israele venisse istituito l’ordine del sacrificio, di vegetali e di animali, c’è stata questa semplice offerta di pane e vino, per mezzo di un re di Salem, (non era ancora Gerusalemme): un misterioso re e sacerdote, (secondo la lettera agli Ebrei) allude a quel sacerdozio perenne che da Levi giunge a Gesù. Ciò che viene per primo (alfa) rimanda al definitivo (omega); e dei gradi intermedi non occorre essere consapevoli.

Esegesi (L. Manicardi)

Dio nutre il suo popolo; Dio dona il cibo alle sue creature. Questa l’affermazione che attraversa le tre letture. Nel deserto Dio ha nutrito il suo popolo con la manna (I lettura); Gesù è il pane donato da Dio per la vita del mondo (vangelo); l’unico pane che significa Cristo nutre la comunità cristiana e la fa partecipare all’unica vita del suo Signore (II lettura).

Il cibo che viene da Dio e che consente al popolo di sostenersi nel pellegrinaggio nel deserto, nel faticoso esodo verso la terra promessa (I lettura), è il pane del popolo pellegrinante verso il Regno, è il pane che ha una valenza escatologica; è il pane che dona unità alla comunità costituendola come unico corpo (II lettura), radicandola nel dono di Dio e nel suo amore, e dunque ha una valenza ecclesiologica; è il pane vivo che assume il volto e il corpo di Cristo, che riveste le fattezze della sua vita e della sua umanità, della sua carne e del suo sangue (vangelo), e in quanto tale, esso ha una valenza cristologica.

Le parole di Gesù: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo: se uno mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6,51) non vanno immediatamente intese in senso eucaristico e in riferimento al pane eucaristico. Queste parole indicano Gesù come colui che rivela il Padre e che può dare la vita al mondo con la sua stessa vita, con l’interpretazione della vita umana che egli ha mostrato all’umanità nella sua concreta esistenza. Il “mangiare me” (cf. Gv 6,57), il “mangiare la mia carne e bere il mio sangue” (cf. Gv 6,53.54.56) rinviano il discepolo all’operazione spirituale di assimilare nella propria vita la vita di Cristo. Di questa operazione fa parte la fede, il credere, fa partel’ascolto della parola delle Scritture, fa parte la prassi, il fare concretamente la volontà del Padre. Non vi fa parte solo la manducazione eucaristica.

La vita umana di Gesù (la sua carne e il suo sangue), come testimoniata nei vangeli, è il cibo di cui ogni credente è chiamato a nutrirsi affinché la vita di Gesù viva concretamente in lui. La chiesa è il luogo in cui la concreta umanità di ogni credente (la sua carne e il suo sangue) è chiamata a conformarsi all’umanità di Gesù, alla sua vita. Affinché sia vero che una sola vita, un’unica vita lega il Signore e il suo discepolo. Lì la chiesa si manifesta come luogo dell’alleanza tra il Signore e il credente.

La vita eterna promessa a chi assimila la sua vita (cf. Gv 6,51.54.58), in realtà inizia già qui e ora per il credente. Si tratta di integrare la morte nella vita facendo della vita un atto di donazione di sé, un atto di amore sulle tracce di Gesù (cf. Gv 13,34). Come atto di amore è quello per cui Gesù si dona come cibo e bevanda agli uomini. Come atto di amore è la morte di Gesù, amore che è all’origine della resurrezione e della promessa della vita per sempre con il Signore nel Regno.

Nell’affermazione che Gesù è il pane che non proviene dalla terra ma discende dal cielo e che è destinato a essere mangiato per dare vita agli uomini, si cela il mistero e lo scandalo dello scambio e della comunicazione: per dare vita occorre perdere vita. Ma la vita che perdo in me, la vedo fiorire nell’altro. Per donare agli uomini la vita di Dio, il Figlio di Dio entra nella vita umana, diviene partecipe della carne e del sangue (cf. Eb 2,14) e invita l’uomo allo scambio, alla relazione, alla partecipazione, alla comunione. Invita l’uomo a mangiare la sua carne e il suo sangue, cioè lo invita e lo abilita a partecipare alla sua vita.

Vita di Dio e vita dell’uomo si incontrano nell’amore, nell’agape, cibo che veramente nutre l’uomo e realtà che costituisce la vita di Dio: “Dio è amore” (1Gv 4,8.16). L’Eucaristia è il sacramento della carità, dell’agape, in cui il dono di Dio agli uomini è la piena narrazione del suo amore per loro e la fonte del loro amarsi come Cristo li ha amati. La comunità che nasce dall’Eucaristia è costituita dall’insieme dei “donanti”, dei “capaci di dono” perché essi stessi “destinatari di dono”, in un circuito di donazione che ha la sua origine nell’alto, da Dio; è formata da “coloro che amano” (“Amatevi gli uni gli altri”: Gv 13,34) in quanto essi stessi “amati” (“come io ho amato voi”: Gv 13,34).

I Padri

Mistero della Cena!

Ci nutriamo di Cristo,

si fa memoria della sua passione,

l’anima è ricolma di grazia,

ci è donato il pegno della gloria.

(Liturgia delle Ore, nei 2’vesperi della Solennità…, ant. al Magnificat)

1. Le condizioni per celebrare la Pasqua

Per quanto spetta ai misteri (eucaristici), non guardiamo soltanto a ciò che abbiamo dinanzi a noi, ma considerando le sue parole. Perché la sua parola è infallibile e i nostri sensi sono fallibili. La sua parola non è mai venuta meno mentre i sensi il piú delle volte si ingannano. Poiché la sua parola ci dice: Questo è il mio corpo, noi ubbidiamo e crediamo, e vediamolo con gli occhi dello spirito. Infatti, Cristo non ci diede nulla di sensibile, ma piuttosto, per mezzo di cose sensibili, non ci diede altro che cose spirituali. Cosí nel battesimo, per mezzo di una cosa sensibile, ci si dà il dono dell’acqua, ma sono spirituali la rinascita e il rinnovamento ivi prodotti. Se tu fossi incorporeo, ti avrebbe dato soltanto doni incorporei; ma poiché l’anima è unita al corpo, ti offre – per mezzo di cose sensibili – altre spirituali. Quanti dicono: «Vorrei vedere la sua forma, la sua figura, le sue vesti, i suoi calzari!». Qui Lo vedi, Lo tocchi, Lo mangi. Tu desideri vedere le sue vesti; ma Egli stesso ti si dona, e non solo perché tu lo veda, ma perché lo possa toccare, mangiare, e rieverlo dentro di te. Nessunosi avvicini con sueprficialità, con tiepidezza; tutti vi giungano pieni di ardore, di fervore e ben desti. Perché se i giudei, stando in piedi, tenendo i calzari e i bastoni in mano, mangiavano in fretta, conviene assai di piú che tu sia in guardia. Se essi, infatti, dovevano recarsi in Palestina, e per questo prendevano la forma di viandanti, tu invece devi trasferirti in cielo.

E’ necessaria quindi una grande vigilanza: il tormento da cui sono minacciati coloro che comunicano indegnamente non è mediocre Considera come ti riempi di sdegno contro il traditore e contro quelli che hanno messo in croce Cristo. Bada bene di non essere anche tu reo del corpo santissimo, e non riceverlo con l’anima impura dopo aver ricevuto tanti benefici! Poiché Egli non si accontentò di farsi uomo, di essere schiaffeggiato e crocefisso, ma si unisce anche e si intrattiene con noi, e non solo per mezzo della fede, ma in realtà ci fa suo proprio corpo. Quale genere di purezza deve superare colui che partecipa a tale sacrificio? Quali raggi di luce da essere sorpassati dalla mano che spezza questa carne, dalla bocca che si riempie di questo fuoco spirituale, dalla lingua che si arrossa con questo sangue venerando?

Considera quale onore tanto elevato ti viene reso, di quale banchetto fai parte. Colui che gli angeli vedono con tremore e, a causa del suo splendore, non osano guardare in faccia, di Questi noi ci alimentiamo, con Questi noi ci mescoliamo e diventiamo un solo corpo e carne di Cristo. Chi può narrare i prodigi del Signore, far risuonare tutta la sua lode? (Sal 105,2). Quale pastore non rnanda al pascolo le sue pecore servendosi dei suoi servi? Ma che dico, pastore? Vi sono spesse volte delle madri le quali, dopo aver sofferto i dolori del parto, offrono i loro figli ad altre affinché li allattino e li educhino. Ma Egli non ha voluto cosí; Egli ci alimenta col suo sangue e si unisce a noi con tutti i mezzi. Osservalo bene: è nato dalla nostra stessa sostanza. Ma ciò non appartiene a tutti, dirai. Invece, sí certamente: a tutti. Perché se è venuto a prendere su di sé la nostra natura, è evidente che è venuto per tutti. E se per tutti, anche per ognuno di noi.

Ma come mai, mi dirai, non tutti hanno saputo trar profitto da questo guadagno? Non certamente per colpa di Colui il quale ha scelto questo in nome di tutti, bensí per colpa di coloro che non hanno voluto. Con ognuno dei fedeli Egli si unisce e si mescola per mezzo del sacramento, e coloro che ha generati li alimenta lui stesso e non li affida ad altri, e ti persuade allo stesso tempo col fatto che Egli ha preso la tua carne. Non dobbiamo quindi essere pigri, essendo stati giudicati degni di un sì grande amore ed onore. Non vedete con quale slancio i piccoli si attaccano al petto della madre, con quale impulso vi applicano le labbra? Avviciniamoci anche noi con lo stesso slancio a questa mensa, a questo petto e a questo calice spirituale; e ancora di piú: attiriamo con un impegno piú grande, come fanno i bimbi che devono essere allattati, la grazia dello Spirito Santo, e non abbiamo nessuna altra preoccupazione se non quella di non partecipare di questo alimento. L’Eucaristia non è opera dovuta alla virtù umana. Colui che in quella cena l’ha portata a compimento è Colui che ancor oggi la sostiene. Noi abbiamo la funzione di suoi ministri; ma Colui che santifica la offerta e la trasforma è Lui stesso.

Non vi prenda parte, quindi, nessun Giuda, nessun avaro. Se qualcuno non è suo discepolo, si ritiri; il sacro banchetto non ammette tali commensali. Celebro la Pasqua, afferma, con i miei discepoli (Mt 26,8). Questa è la stessa mensa. Poiché non si può dire che Cristo abbia preparato quella e l’uomo questa: ambedue sono state preparate da Cristo. Questa è quel cenacolo in cui allora si trovavano e da cui si recarono al monte degli; Ulivi. Rechiamoci anche noi verso le mani dei poveri, perchè sono esse nel monte degli Ulivi. Ulivi piantati nella casa del Signore, sono la moltitudine dei poveri, i quali distillano l’olio che nell’al di là ci sarà di utilità, l’olio che avevano le cinque vergini, mentre le altre cinque perirono perché non seppero prenderlo da qua. Prendiamolo, dunque, ed entriamo per andar incontro allo Sposo con le lampade splendenti; prendiamolo ed usciamo da qua con esso. Non vi entri nessuno che sia disumano, nessuno che sia crudele e senza compassione, nessuno assolutamente che sia macchiato.

Dico questo a voi che comunicate e a voi che amministrate la comunione. Perché è necessario parlare anche a voi affinché di affinché distribuiate questi doni con molta diligenza. Non vi viene riservato affatto un piccolo castigo se, conoscendo le cattiverie di qualcuno, permettete che partecipi a questo banchetto. Si domanderà conto del suo sangue alle vostre mani! (cf. Gen 42,22). Anche se si tratta del comandante militare, anche se si tratta del prefetto, anche se è colui stesso che si cinge il diadema, e si accosta indegnamente, allontanalo; tu hai un potere piú grande di quello che ha lui! Se tu avessi ricevuto l’incarico di conservare pura una fonte di acqua per un gregge, e vedessi una pecora con la bocca piena di fango, non le permetteresti di abbassarsi sulla corrente e di intorbidirla; e come mai adesso, che sei incaricato di una fonte non d’acqua, ma di sangue e spirito, e vedendo avvicinarsi ad essa alcuni che sono macchiati, non di terra e fango, ma di qualcosa di peggio, il peccato, come mai non ti adiri e non li allontani? Quale perdono pensi vi sia per te?

Per questo Iddio vi ha distinti con sí grande onore, affinché voi possiate far la cernita tra i degni e gli indegni. Questa è la vostra dignità, questa è la vostra sicurezza, questa la vostra corona; e non passeggiare (per la chiesa) cinti di un bianco e splendente vestito. (Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di Matteo, 82, 4-6)

2. «Fate questo in memoria di me»

E mentre cenavano, prendendo in mano il pane, lo spezzò. Per quale motivo ha celebrato questo mistero precisamente nel tempo della Pasqua? Affinché tu scopra in ogni luogo che Lui era il Legislatore dell’Antico Testamento, e che quanto è in esso contenuto è stato scritto per raffigurare questa realtà. Ed è per questo motivo che Egli ha collocato la verità al posto della figura. La sera, per suo conto, significava la pienezza dei tempi, e che gli avvenimenti erano vicini ormai al loro termine. Egli, inoltre, rende grazie, insegnandoci così come si deve celebrare questo mistero, dimostrandoci che Egli non cammina verso la Passione involontariamente, insegnandoci a portar avanti con gratitudine tutte le nostre sofferenze e proponendoci tante buone speranze. Poiché se la figura è stata un frutto di libertà da una cosí grande schiavitú, quanto piú lo sarà la verità che darà libertà a tutta la terra e verrà data per il bene della nostra natura! Ed è per questo motivo che Egli non ci ha donato il mistero fino a questo momento, ma soltanto quando le istituzioni legali dovevano cessare. Egli distrugge infine la principale di tutte le sue feste, trasportando [i suoi] ad un’altra mensa terribile, ed esclama: Prendete, mangiate: questo è il mio corpo, il quale viene spezzato per molti (1Cor 11,24).

E come mai, all’udire questo, non ne furono turbati? Perché già in anticipo Egli aveva loro predetto su tale argomento molte e grandi cose. Per cui non le ribadisce ora, perché essi avevano già inteso parlare abbastanza sull’argomento, ma riporta la causa della sua passione, che era la remissione dei peccati. Egli chiama poi il suo sangue del Nuovo Testamento, vale a dire, della promessa, dell’annuncio della nuova legge. Infatti, ciò era stato promesso dai tempi antichi e viene confermato dal Testamento della legge nuova. E cosi come l’Antico Testamento usava pecore e vitelli, il Nuovo ha il sangue del Signore. Per questo stesso motivo fa capire che va verso la morte: per questo fa menzione di Testamento; e fa menzione dell’Antico, perché anch’esso si era iniziato col sangue.

E ancora una volta accenna alla causa della sua morte. Il quale [il sangue] sarà effuso per molti per la remissione dei peccati; ed aggiunge: Fate questo in memoria di me. Vedete come si sta distaccando ed allontanando dalle usanze giudaiche? Così come quello anteriore – dice ad essi – lo facevate in memoria delle meraviglie di Egitto, ora fate questo in memoria di me. Quel sangue era stato effuso a salvezza dei primogeniti: questo invece in perdono dei peccati di tutto il mondo. Perché questo è il mio sangue – egli dice – che sarà versato in remissione dei peccati. E parlava in questo modo, dichiarando così che la passione e la croce sono un mistero, ed esortando in tale maniera allo stesso tempo i discepoli. E cosí come Mosè ha detto: Questo [sia] per voi ricordo sempiterno (Es 3,15), così pure Egli dice: In memoria di me (Lc 22,19) finché io verrò. Per questo motivo dice ancora: Ho desiderato ardentemente di mangiare questo agnello pasquale (Lc 22,15); e cioè, consegnarvi delle cose nuove e donarvi la pasqua, con la quale devo rendervi spirituali.

Di esso [del sangue] ne bevve anche Lui. Infatti, affinché quelli, nell’udire ciò, non dicessero: «Come mai? Beviamo sangue e mangiamo carne?» e ne fossero turbati (poiché in realtà, quando Egli parlò di questo argomento, molti solo all’udire tali parole, ne furono scandalizzati), Egli – perché non venissero turbati anche ora – è stato il primo a farlo, invogliandoli tranquillamente alla partecipazione dei misteri. Per tal motivo bevve Egli stesso il suo proprio sangue. Ma come? dirai. E bisognerà fare anche quello di prima (quello dell’antica legge)? Niente affatto. Perché Egli ha detto: Fate questo, precisamente per allontanarci da quello. Infatti, se questo opera la remissione dei peccati – come in realtà avviene -, quello è ormai inutile. Cosí, dunque, come succedeva tra i Giudei, vincola ora al mistero il ricordo del beneficio, chiudendo in tal modo la bocca agli eretici. Perché quando essi dicono: «Da che cosa si deduce che Cristo è stato immolato?», oltre ad altre ragioni, chiudiamo le loro labbra per mezzo dei misteri. Poiché se Cristo non fosse morto, di che cosa sarebbero simbolo i misteri che noi celebriamo?

(Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di Matteo, 82, 1)

3. Cibo e bevanda di vita eterna

Quelli che, cadendo nelle insidie loro tese, hanno preso il veleno, ne estinguono il potere mortifero con un altro farmaco. Allo stesso modo, come è entrato nelle viscere dell’uomo il principio esiziale, deve entrarvi anche il principio salutare, affinché si distribuisca in tutte le parti del suo corpo la virtù salvifica. Avendo noi gustato il cibo dissolvitore della nostra natura, ci fu necessario un altro cibo, che riunisce ciò che è dissolto, perché, entrato in noi, questo medicamento di salvezza agisse da antidoto contro la forza distruggitrice presente nel nostro corpo. E cos’è questo cibo? Null’altro che quel Corpo che si rivelò piú possente della morte e fu l’inizio della nostra vita. Come un po’ di lievito, secondo quanto dice l’Apostolo (cf. 1Cor 5,5), rende simile a sé tutto l’impasto, cosí quel Corpo, dotato da Dio dell’immortalità, entrato nel nostro, lo trasforma e lo tramuta tutto in sé. Come, infatti, il principio salutare mescolato al principio mortifero toglie il potere esiziale al miscuglio, cosí il Corpo immortale una volta dentro colui che lo ha ricevuto, lo tramuta tutto nella propria natura.

Ma non è possibile entrare in un altro corpo, se non unendosi alle sue viscere, se non cioè, come alimento e bevanda: dunque è necessario ricevere la forza vivificante dello Spirito nel modo possibile alla natura. Ora, solo il Corpo, ricettacolo di Dio, ricevette la grazia dell’immortalità, ed è dimostrato che non è possibile, per il nostro corpo vivere nell’immortalità, se non partecipandovi per la comunione a quel Corpo. E’ necessario considerare come mai sia possibile che quel Corpo, continuamente distribuito in tutto il mondo a tante migliaia di fedeli, rimanga sempre unico e identico in tutto se stesso, affinché la fede, riguardando ciò che è conseguente non abbia dubbi circa le nozioni proposte, è bene fermare un poco il nostro ragionamento sulla fisiologia del corpo.

Chi non sa che il nostro corpo, per natura sua, ha una vita che non è in sé sussistente, ma, per l’energia che in esso affluisce, si mantiene e resta nell’essere attirando con moto incessante a sé ciò che è estraneo ed espellendo ciò che è superfluo? Un otre pieno di un liquido, se il contenuto esce dal fondo, non può mantenere inalterata la forma e il volume, se dall’alto non entra altro liquido al posto di quello che se ne è andato: perciò chi vede la massa a forma d’otre di questo recipiente, sa che non e propria dell’oggetto che vede, ma che è il liquido che in lui affluisce a dare forma e volume al recipiente. Cosí anche il nostro corpo, per sua struttura, non ha nulla di proprio, a quanto ci consta, per la propria sussistenza, ma resta nell’essere per una forza che introduce in sé. Questa forza è e si chiama cibo. Essa poi non è identica per tutti i vari corpi che si nutrono, ma per ciascuno è stato stabilito il cibo conveniente da colui che governa la natura. Alcuni animali scavano radici e se ne nutrono, per altri nutrimento è l’erba e per altri ancora, invece, la carne. Per l’uomo, l’alimento principale è il pane, mentre la bevanda, necessaria per mantenere e conservare l’umidità, non è solo la semplice acqua, ma spesso unita al vino, che è di giovamento al nostro calore animale. Chi dunque guarda questi cibi, vede in potenza la massa del nostro corpo. Quando infatti sono in me diventano rispettivamente carne e sangue, perché il potere assimilante muta l’alimento nella forma del nostro corpo.

Esaminato cosí dettagliatamente tutto ciò, riportiamo il pensiero al nostro argomento. Ci si chiedeva dunque come il corpo di Cristo, che è in lui, possa vivificare la natura di tutti gli uomini che hanno fede, venendo a tutti distribuito e non diminuendo in se stesso. Forse non siamo lontani da una ragione plausibile. Infatti, se la realtà di ogni corpo deriva dall’alimentazione, che consta di cibo e bevande, e il cibo è pane, la bevanda acqua unita al vino; se poi, come abbiam detto sopra, il Logos di Dio, che è Dio e Logos, si uní alla natura umana, e venendo nel nostro corpo, non innovò la realtà di tale natura umana, ma diede al suo corpo la possibilità di permanere in vita per mezzo di ciò che è consueto e adatto, dominandone cioè la sussistenza, per mezzo del cibo e della bevanda; se quel cibo era pane; se come in noi – l’abbiamo già detto ripetutamente – chi vede il pane vede in un certo senso il corpo umano, perché il pane in esso entrato in esso si trasforma; cosí anche nel nostro caso: il corpo ricettacolo di Dio, preso il pane in nutrimento, era in un certo senso lo stesso che il pane, perché il nutrimento, come abbiamo detto, si tramuta nella natura del corpo.

Ciò che è proprio di tutti i corpi umani si verifica anche in quella carne: quel Corpo cioè veniva sostentato dal pane; ma quel Corpo, per l’inabitazione del Logos di Dio, si era trasmutato in dignità divina: giustamente credo, dunque, che anche ora il pane santificato dal Logos (Parola) di Dio si tramuta nel Logos di Dio, anche quel Corpo, infatti, era in potenza pane; fu santificato dall’abitazione del Logos che si attendò nella carne. Come il pane, trasformato in quel Corpo, si mutò in potenza divina, cosí anche ora diventa la stessa realtà. Allora la grazia del Logos rese santo il corpo la cui sussistenza dipendeva dal pane e in un certo senso era anch’esso pane; allo stesso modo ora il pane, come dice l’Apostolo (cf. 1Tm 4,5), santificato dal Logos di Dio e dalla preghiera, diviene corpo del Logos, non lentamente, come fanno cibo e bevanda, ma immediatamente come disse il Logos stesso: Questo è il mio corpo (Mt 26,26).

Ogni corpo si ciba anche di liquido: senza il suo apporto, infatti, l’elemento terrestre che è in noi, non resterebbe in vita. Come sostentiamo la parte solida del nostro corpo con il cibo solido e duro, cosí all’elemento liquido del nostro corpo aggiungiamo qualcosa della sua stessa natura. Quando questo liquido è in noi, per la funzione assimilatrice, si tramuta in sangue, soprattutto se dal vino ha ricevuto la forza di mutarsi in calore. Dunque, anche questo elemento accolse nella sua struttura quella carne ricettacolo di Dio, ed è chiaro che il Logos uní se stesso alla caduca natura degli uomini affinché per la partecipazione alla divinità ciò che è umano fosse anch’esso divinizzato; per questo motivo egli, per disegno della sua grazia, per mezzo della carne la cui sussistenza proviene dal pane e dal vino, quasi seminò se stesso in tutti i credenti, unendosi ai loro corpi, affinché per l’unione con ciò che è immortale anche l’uomo diventasse partecipe dell’incorruttibilità. Questo egli dona per la potenza della benedizione che tramuta in ciò la natura degli elementi visibili.

(Gregorio di Nissa, Catechesi mistagogiche, 37)

4. Credere per capire

Ciò che dunque vedete è pane e vino; ed è ciò che anche i vostri occhi vi fanno vedere. Ma la vostra fede vuol essere istruita: il pane è il corpo di Cristo, il vino è il sangue di Cristo. Veramente quello che è stato detto in poche parole forse basta alla fede. Ma la fede desidera essere istruita. Dice il profeta: Se non crederete, non capirete (Is 7,9). Infatti voi potete dirmi: «Ci hai insegnato a credere, fa’ in modo che noi comprendiamo». Nel proprio animo qualcuno può pensare: «Sappiamo che il Signore Gesú Cristo nacque da Maria Vergine. Da bambino fu allattato, nutrito; quindi crebbe, divenne giovane, fu perseguitato dai Giudei, fu messo in croce, morí in croce, fu deposto dalla croce, fu sepolto, il terzo giorno risuscitò come aveva stabilito, salí in cielo; come è asceso cosí verrà a giudicare i vivi e i morti; quindi ora siede alla destra del Padre: come può il pane essere il suo corpo? E il calice, ossia il vino che il calice contiene, come può essere il suo sangue?». Ma queste cose, fratelli, si chiamano Sacramenti, poiché in essi una cosa si vede, un’altra si intende. Ciò che si vede ha un aspetto corporeo, ciò che si intende ha sostanza spirituale. Se dunque vuoi farti una idea del corpo di Cristo, ascolta l’Apostolo che dice ai fedeli: Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra (1Cor 12,27). Perciò se voi siete il corpo e le membra di Cristo, il vostro mistero risiede nella mensa del Signore: voi accettate il vostro mistero. A ciò che siete voi rispondete Amen, e cosí rispondendo voi l’approvate. Infatti tu senti: «Il Corpo di Cristo»; e rispondi Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia vero quell’Amen. Perché dunque nel pane? Qui non aggiungiamo nulla di nostro, ascoltiamo sempre lo stesso Apostolo che, parlando di questo sacramento, dice: Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo (1Cor 10,17): comprendete e gioite; unità, verità, pietà, carità. Un pane solo: che cos’è questo solo pane? Pur essendo molti siamo un corpo solo. Ricordatevi che il pane non si ottiene da un solo chicco di grano, ma da molti. Quando venivate esorcizzati era come se foste macinati. Quando siete stati battezzati, come se foste impastati. Quando avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo, come se foste cotti. Siate ciò che vedete e accettate quello che siete. Questo ha detto del pane l’Apostolo. Quindi quello che intendiamo col calice, anche se non è stato detto, lo ha mostrato sufficientemente. Infatti come molti chicchi si fondono in uno solo per avere la forma visibile del pane, cosí avvenga ciò che la Sacra Scrittura dice dei fedeli: Essi avevano un cuor solo e un’anima sola rivolti verso Dio (At 4,32): ed è così anche per quanto riguarda il vino. Fratelli, ricordate da che cosa si ricava il vino. Molti sono i chicchi che pendono dal grappolo, ma poi tutti si mescolano in un solo liquido. Cristo Signore ha voluto che noi fossimo così, ha voluto che noi gli appartenessimo, ha consacrato alla sua mensa il mistero della pace e della nostra unità. Chi accoglie il mistero dell’unità, ma non mantiene il vincolo della pace, non accoglie il mistero in suo favore, ma una prova contro di sè.

(Agostino, Omelia 272)

5. Il dono ineffabile di Cristo

Tali sono i gloriosi misteri della santa Chiesa, e tale è l’ordine nel quale sono celebrati dai sacerdoti.

Felice colui che ha il cuore puro, nel momento in cui sono consacrati i misteri tremendi del Corpo di nostro Signore. Gli angeli del Cielo giudicano molto fortunati i figli della Chiesa che sono stati resi degni di ricevere il corpo e il sangue di Gesú Cristo nostro Signore.

Gloria al tuo nome per il tuo dono ineffabile! E chi può adeguatamente rendere gloria alla tua divinità? Vieni, dunque, tu, che sei ammesso al sacramento dei figli della Chiesa, ad imparare secondo quella prescrizione che ti puoi avvicinare ai sacerdoti, purché te ne accosti secondo il modo che l’apostolo Paolo ha deciso.

Avvicinati con cuore puro al corpo e al sangue di nostro Signore, che ti purificheranno dalle macchie dei peccati che tu hai commesso. I sacerdoti non allontanino il peccatore che viene a pentirsi, né l’impuro che si lamenta e che si affligge di essere impuro. Ma essi accolgono e gli impuri e i peccatori a condizione che essi facciano il proposito di non piú ritornare al male. Prega, allora, con amore, insieme col sacerdote, affinché colui che dà la vita e perdona i peccati ti accolga! Stai attento, tuttavia, a non uscire dalla nave per andare al di fuori, nel momento in cui sono consacrati i tremendi misteri! Chi è colui che volontariamente, rifiuterebbe questo pasto al quale sono invitati gli angeli e gli uomini? Chi è colui che, dal momento che è stato inserito nelle file della Chiesa, preferirebbe il posto degli estranei che la Chiesa ha allontanato?

E’ il momento in cui occorre comportarsi come un angelo in questo momento in cui lo Spirito Santo dimora. Questo istante dà la vita a colui che vi è presente, e condivide dei doni con colui che l’accoglie. Felice colui che vi crede, e riceve questi doni, poiché se egli è morto rivivrà, e se è vivo, non morrà per aver peccato!

(Narsai il Lebbroso, Expositio Myster., passim)

6. Il dono dell’Eucaristia

Avendo amato i suoi ch’erano nel mondo, li amò fino alla fine (Gv 13,1). Allora diffuse sui suoi amici quasi tutta la forza del suo amore, prima di effondersi egli stesso, come acque per gli amici. Allora diede loro il sacramento del suo corpo e del suo sangue e ne istituí la celebrazione. Non so se ammirare maggiormente la sua potenza o il suo amore! Per consolarli della sua partenza, creò questo nuovo modo di presenza; cosí, anche lasciandoli e togliendo loro la sua presenza corporale, egli restava non solo con loro, ma in loro, per virtù del sacramento. E come se avesse completamente dimenticato la sua maestà e facesse oltraggio a se stesso – ma per chi ama abbassarsi per gli amici è un vanto! – con una ineffabile dedizione il Signore lavò i piedi dei servi. Così, allo stesso tempo, diede loro il modello dell’umiltà e il sacramento del perdono.

(Guerric d’Igny, Omelia per la festa dell’Ascensione 1)